葛根湯とは?風邪の初期に効く漢方薬の正しい使い方

2025年 12月 15日 月曜日

寒くなる季節、ドラッグストアの風邪薬コーナーでよく見かけるのが「葛根湯(かっこんとう)」です。

パッケージには「風邪の初期に」と書かれていることが多く、手に取ったことがある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、葛根湯の成分や効果、服用タイミング、体質との相性、そして選び方の注意点までをわかりやすく解説します。

葛根湯とは

葛根湯は、風邪の初期症状に用いられる代表的な漢方薬です。

寒気や頭痛、首や肩のこわばりなど、「風邪をひき始めたかな?」というタイミングで服用することで、症状の悪化を防ぐ効果が期待されています。

漢方薬は、複数の生薬(しょうやく)を組み合わせて作られる自然由来の薬で、体のバランスを整えながら症状を改善するという考え方に基づいています。

葛根湯もその一つで、体を温めて発汗を促すことで、風邪の初期症状を緩和する働きがあります。

葛根湯は漢方薬?生薬との違いを解説

「葛根湯は漢方薬?それとも生薬?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

漢方薬:複数の生薬を組み合わせて作られた薬

生薬:植物や鉱物、動物などの天然素材から薬効のある部分を加工したもの。漢方薬の原料

つまり、葛根湯は漢方薬であり、その中に含まれる「葛根」は生薬です。

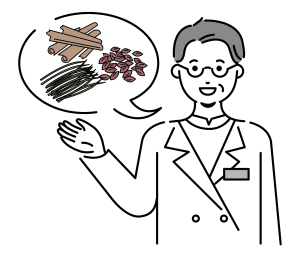

葛根湯に含まれる7つの生薬とその役割

葛根湯には、以下の7種類の生薬が配合されています。それぞれの役割を簡単に見てみましょう。

これらの生薬がバランスよく配合され、風邪の初期症状に働きかけます。

|

生薬名 |

主な作用 |

| 葛根(かっこん) | 発汗を促し、筋肉のこわばりを和らげる |

| 麻黄(まおう) | 発汗・解熱作用、気管支拡張 |

| 桂皮(けいひ) | 体を温め、血行を促進 |

| 芍薬(しゃくやく) | 筋肉の緊張を緩和、鎮痛作用 |

| 甘草(かんぞう) | 炎症を抑える、他の生薬の調整役 |

| 大棗(たいそう) | 滋養強壮 |

| 生姜(しょうきょう) | 体を温め、吐き気を抑える |

葛根湯が効かない?それ、タイミングの問題かも

「葛根湯を飲んだけど、あまり効かなかった…」という声を耳にすることがあります。

実は、服用するタイミングと体質との相性が、効果を左右する大きなポイントです。

服用のベストタイミングとは?

葛根湯が最も効果を発揮するのは、以下のような症状が出始めたときです。

- ぞくぞくと寒気がする

- 首や肩がこっているような違和感がある

- 頭が重く、ぼんやりと痛む

- まだ汗は出ていない

このような「風邪の入り口」にあたるタイミングで服用することで、体を温めて自然な発汗を促し、風邪の進行を防ぎます。

一方で、すでに発熱して汗が出ている、喉が強く痛む、鼻水や咳がひどいといった風邪が進行した状態では、葛根湯の効果は期待しにくくなります。

体質との相性も重要

漢方薬は、症状だけでなく体質にも合わせて使うことが大切です。

葛根湯は、比較的体力がある人向けの処方とされており、以下のような方には合わない場合があります。

- 虚弱体質の方

- 高齢者で体力が落ちている方

- 発汗しやすい体質の方

このような体質の方は、医師や薬剤師に相談の上、体質に合った別の漢方薬を選択しましょう。

葛根湯を選ぶときの注意点

葛根湯は複数の製薬会社から販売されており、形状・併用薬・体質との相性で選ぶことが大切です。

- 服用しやすい形状を選ぶ(外出先なら錠剤、自宅なら顆粒など)

- 他の薬との併用に注意(特に麻黄を含む薬との重複)

- 持病や妊娠中の方は医師・薬剤師に相談

これらのポイントを踏まえて、ご自身にあった薬を選びましょう。

また、市販薬であっても、薬剤師に相談することで、より安全で効果的な服用が可能になります。

まとめ

葛根湯は、風邪の初期に効果的な市販漢方薬ですが、服用のタイミングと体質との相性が非常に重要です。

「なんだか寒気がする」「首がこってきた」と感じたら、早めの服用で風邪の進行を防ぎましょう。

一方で、症状が進んでしまった場合や、体質に合わない場合は、他の薬を検討する必要があります。

近くの薬剤師に相談してみましょう。

「未経験から医療業界へ!EPファーマラインで新しいキャリアを!」 詳細はこちら▼

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム