楽に痩せれる薬?糖尿病治療薬の適切な使用について考えよう

2025年 7月 1日 火曜日

糖尿病治療薬の一部が、近年「痩せ薬」として注目され、不適切に使用されるケースが増えています。

しかし、適切な使用方法を守らない場合、思わぬ健康被害を引き起こす可能性があります。

具体的なリスクや注意点を理解し、正しく使用することが大切です。

そこで今回は、糖尿病治療薬の1つである「GLP-1受容体作動薬」について、その特性やリスクを詳しく解説します。

GLP-1受容体作動薬とは

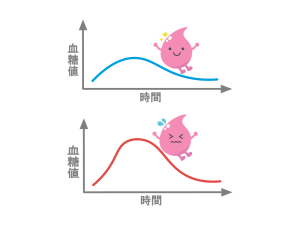

GLP-1受容体作動薬は、血糖値が高いときにインスリンの分泌を促進し、血糖値が低いときにはインスリンの分泌を促進しないという特性を持つ薬剤です。

この特性により、低血糖のリスクが比較的少ないとされています。

また、食欲を抑える作用や体重減少効果もあり、肥満を伴う糖尿病患者に特に適しているといえるでしょう。

一方で、こうした特性が注目されるあまり、糖尿病ではない方がダイエット目的で使用するケースが増えています。

医師の指導を受けずに使用した場合、重大な健康リスクを引き起こす可能性があるため、ダイエット目的での使用はやめましょう。

不適切な使用によるリスク

GLP-1受容体作動薬を適切に使用しない場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 胃腸障害

主な副作用として、悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛、消化不良などが挙げられます。

これらの症状が続くと、脱水状態に陥り、場合によっては急性腎不全を引き起こす可能性があります。 - 注射部位の皮膚症状

皮下にGLP-1受容体作動薬を注射する場合、注射部位に痛みや赤み、腫れが生じることがあります。

まとめ

GLP-1受容体作動薬は、糖尿病治療において非常に有用な薬剤です。

しかし、ダイエット目的での安易な使用は健康リスクを高めるだけでなく、本来必要とする患者さんへの供給不足を招く可能性があります。

薬剤の適切な使用は、患者さん自身の健康を守るだけでなく、社会全体の医療資源を守ることにも繋がります。

糖尿病治療薬の正しい知識と使用方法を理解することが重要です。

薬剤の使用については、必ず医師や薬剤師に相談し、適切な指導のもとで行うよう心がけましょう。

「未経験から医療業界へ!EPファーマラインで新しいキャリアを!」 詳細はこちら▼

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム