私は毎朝コーヒーを飲むのが習慣になっています。

子供の頃から朝が弱く、家族が勧めてくれたことから、このコーヒー習慣が始まりました。

おそらく、私と同じように「朝はコーヒー」という習慣を持つ方は、たくさんいるのではないかと思います。

コーヒーは、「嗜好品」と言われています。

つまり、お酒や煙草と同じようなジャンルです。確かにコーヒーの香りを楽しんだり、味を追求して豆や淹れ方にこだわったりする方はたくさんいます。

コーヒーを飲みながら雰囲気の良い喫茶店で過ごす休日の昼、なんていうのも素敵な楽しみですよね。生きるのに必要な栄養がほとんど含まれていないことも、「嗜好品」に分類される理由になっているようです。

そういった飲み方ももちろんあります。しかし、眠気覚ましなどの「効果」を期待してコーヒーを飲んでいる方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな人々(これを書いている私もです)は、言ってみればコーヒーを「薬」として捉えている、とも言えます。

今回は、そんな「薬」としてのコーヒーに注目してみたいと思います。

◆コーヒーの眠気覚まし効果は、確かなものなのでしょうか?

もちろん、コーヒーは「医薬品」ではありません。「医薬品」ではないので、「効能・効果」もなく、当然処方せんも必要ありません。

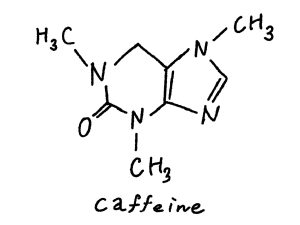

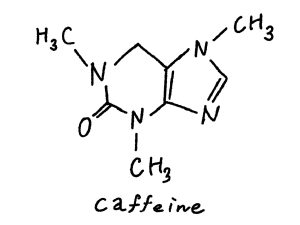

しかし、コーヒーの成分である「カフェイン」については、医薬品として販売されているものもあります。一般名は「カフェイン水和物」で、ねむけや倦怠感、一種の頭痛が「効能・効果」として認められています。用法・用量は成人で1回0.1〜0.3gを1日2〜3回、適宜増減、とされています。1回あたりの量は100mg〜300mgと読み替えてもよさそうですね。ほかにも、「無水カフェイン」や「安息香酸ナトリウムカフェイン」などの形で医薬品化されています。

また、市販の痛み止めにも配合されていることがあります。これは、頭痛に効果があることから配合されているようです。私が確認した製品では、1回量として無水カフェイン80mgが配合されていました。

農林水産省が掲示していたデータによれば、コーヒー100mLには、60mgのカフェインが含まれているそうです。コーヒーカップ1杯が約150mLと言われているので、このデータに沿うならば、コーヒー1杯には約90mgのカフェインが含まれていることになります。

この計算通りなら、コーヒー1杯で、医薬品並みの眠気対策や頭痛への効果を期待してもよさそうです。

しかし、もちろんコーヒーに含まれるカフェインの量は、医薬品のように厳密に規定されているわけではありません。それに加えて、コーヒー豆の種類や、淹れ方によっても変わってくることが想像できます。

つらい症状に対しての「薬」としては使えないと思いますが、眠気覚ましとしての効果は認められていると言ってもいいのではないでしょうか。

◆コーヒーはなぜ眠気覚ましになるのでしょうか?

カフェインにはいろいろな作用があるようですが、眠気に効くのは、脳に移行して、中枢神経を刺激することができるからのようです。ドパミンなどといった興奮性の神経伝達物質の放出を抑制するアデノシンと競合するので、興奮性の神経伝達物質の放出が増えて、中枢神経が興奮します。これによって、眠気が覚めるということです。

さらに、アデノシンは腎臓の尿細管再吸収を促進する働きもあります。これも競合的に阻害されるので、尿の再吸収が減る、つまり尿が増えるのです。コーヒーには利尿作用があるといわれるのは、これが理由です。

また、脳血管に直接作用して、血管を収縮させる作用もあります。すると脳内を流れる血液の量が減るので、脳血流量が増えている頭痛には効果があるようです。

◆コーヒーの副作用というのはあるのでしょうか?

薬には必ず効果とともに副作用があるものです。コーヒーは薬ではありませんが、眠気覚ましや利尿の効果があるならば、副作用もあるはず。医薬品としてのカフェインには、大量投与すると振戦や不整脈が現れる恐れがあることが示されています。

以前、エナジードリンクの大量摂取による死亡事故が報道されたことがありました。エナジードリンクには、コーヒーをはるかに超えるカフェインが意図的に配合されています。こういった事例も、不整脈が原因で死亡に至っているようです。ただ、一般的には、死亡するほどのカフェインを摂取するには、常識を超えた量のコーヒーを飲む必要があります。1日に3~4杯程度であれば、問題ないようです。

また、胃潰瘍の人は、悪化する可能性があるので慎重に投与すること、となっています。これは、胃酸分泌を促進する作用があるからと言われていますが、なぜ胃酸分泌が促進されるのかは、諸説あるようです。胃酸分泌が促進するなら、食後にはちょうどいいような気もしますね。

◆最後に、少しコーヒーの歴史について見てみます。

コーヒーの起源については、いくつかの話が伝わっているようです。しかし、共通しているのは、聖職者がその効能に期待して、儀式のために用いていたということです。それからはしばらく薬として飲まれており、今のような「嗜好品」になるには間があったと言われています。日本に入ってきたときも、元気になるための「薬」として紹介されていたようです。

ところで、日本にはほかにも似たような「食品」があります。それは「茶」です。茶も現在は嗜好品として飲まれているものですが、昔は薬だったと言われています。茶にもコーヒーと同じくらいカフェインが含まれており、抹茶になるとその量はコーヒーを大きく上回ります。

どちらも、西洋医学が発達し、単一の有効成分を服用できるようになった現代では、「医薬品」にはなりませんしかし、かつては薬として重要視されていました。中医学には、「薬食同源」という言葉もあります。単なる「嗜好品」でも、「医薬品」でもなく、不思議な力を秘めた「薬」として見てみると、毎日眠気覚ましに飲んでいるコーヒーもより面白く見えてくるのではないでしょうか。

コーヒーにはこれ以外にもたくさん、薬学や医学の観点で見て興味深い事柄が明らかになっています。がんのリスクを下げるという報告や、ポリフェノールの作用などがその例です。まだわかっていないことも多いですが、昔から重要視されてきたものには、やはりそれなりの理由があるのでしょうね。