貧血のおはなし

2024年 3月 1日 金曜日

みなさま、最近疲れが取れない、だるい、といった 症状はありませんか?

もしかすると貧血の症状かもしれません。

実は筆者も出産後の毎回の健康診断でHb9g/dlあたりが出てしまう貧血もちです。

今回はそんな貧血のおはなしをしていきたいと思います。

【貧血とは?】

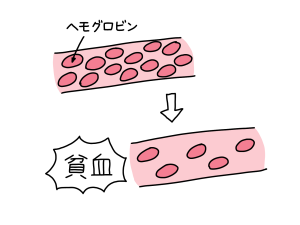

貧血とは赤血球に含まれるヘモグロビンというタンパク質が少ない状態のことを言います。健康診断でHbという表記がありますが、これがヘモグロビンの値です。

このヘモグロビンは酸素を運ぶ役割をしてくれるので、この値が低いということは酸素が身体に十分に行き渡っておらず、以下のような様々な症状が起こります。

【貧血の症状】

だるい、疲れがとれない、頭痛、めまい、立ちくらみ

このような日常の疲れと思いがちな症状の原因が実は貧血だった!ということもあります。

【貧血状態のヘモグロビンの値】

男性:13 g/dl未満

女性:11 g/dl未満

このヘモグロビンの値になると貧血の目安とされています。

【貧血の対策】

貧血の原因は様々ありますが、女性に多い鉄欠乏性貧血の対策をご紹介したいと思います。

鉄欠乏性貧血とはその名の通り、鉄分が不足していることによる貧血です。

対策として

・鉄分が多い食品をとる

レバー、牛豚もも肉、カツオ・マグロなどの赤みの魚、あさり など

・鉄剤やサプリメントの服用

ドラッグストアなどには鉄剤のお薬やサプリメントも販売しています。

薬剤師さんにぜひ相談してみてください。

【鉄剤の注意】

鉄のお薬を服用すると、便が黒くなることがあります。これは吸収されなかった鉄が排出されるためなので、安心してください。

いかがでしたでしょうか。

特に女性は生理、妊娠出産などで貧血になりやすいと言われておりますので、今一度健康診断のHb値を振り返り、対策してみてくださいね。

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム