花粉症と果物の関係

2024年 1月 15日 月曜日

日本では、花粉症はもはや国民病といっていいほど多くの方が発症し、その症状に苦しめられています。

マスクの中では鼻水が滝のように流れ、目玉を取り出して洗いたいほど痒いし、何をやっても集中できないなど・・・多くの方が経験したことのある花粉症あるあるですね。

そんな花粉症、果物と関係があることご存知ですか?

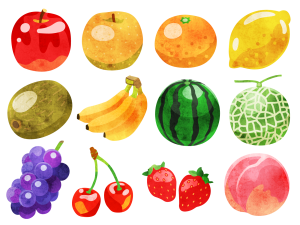

花粉症の患者さんの中には、生で果物を食べた時に口の中の痒みやイガイガ感を感じる方がいます。それは果物による「口腔アレルギー」の症状です。

その原因として、花粉のアレルゲンと果物のアレルゲンに構造が似ている物質が存在するからと考えられています。

花粉症といえば、スギやヒノキがメジャーですが、その他にも多くの植物から花粉症が誘発されます。

本州ではあまり見かけませんが、白樺の花粉症もあるんですよ。

その白樺はバラ科の果物(リンゴ・ナシ・モモ・サクランボなど)と相関性があります。

他にも秋の花粉症の代表格であるイネ科の雑草(ブタクサ・カモガヤ)はウリ科の果物(メロン・スイカ)と相関性があると言われています。

この果物アレルギーをおこす物質は加熱や消化に弱いため、生で食べた時に口腔内で症状が起こるのです。ですから、加熱してお菓子やジャムにすれば摂取可能です。

もちろん、花粉症だからといって必ず相関する果物アレルギーを起こすわけではありませんが、果物アレルギーは幅広い年齢層で発症の可能性があるため、気になる症状があれば主治医に相談しましょう。

年が明け、そろそろ春の花粉症対策が必要です。

その年の花粉量にもよりますが、早い方ですと1月後半から発症します。

花粉症は、症状が本格化する前に抗アレルギー薬の服用を開始するのがポイント。

「薬が効かなくなってきた」「1日2回だと飲み忘れてしまう」「眠気が気になる」こんな方は薬の変更を検討する必要があるかもしれません。抗アレルギー薬には多くの種類があるので、自分のライフスタイルに合わせて選択できるといいですね。

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム