目薬の使用期限について

2021年 12月 1日 水曜日

お読みいただいているアナタ!

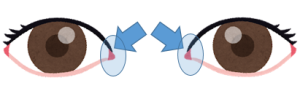

正しい点眼してますか!?

前回の記事を読んでいない方は、お読みいただけると理解が深まると思います。

前回に引き続き、目薬のお話です。今回は目薬に関わる使用期限についてです。

■目次■

1)目薬って何回つかえるの?

2)目薬の使用期限について

では、順番に見ていきましょう。

1)目薬って何回つかえるの?

1回使い捨ての目薬もありますが、今回は、キャップを開け閉めして使用するものをみていきます。医療用ですと2.5mLや5.0mLの規格が多く、市販ですと12mLなどをみかけますね。では、何回使えるのか。

前回の記事で、目薬は1滴約0.05mLであると書きました。

医療用の2.5mL規格ですと、

2.5mL÷約0.05ml/回=約50回 です。

仮に1日1回点眼の目薬であれば、1ヶ月使用するのには十分な量が入っているといえます。何度か点すのを失敗しても安心ですね!

市販のものだと、12mL規格が多いので

12mL÷約0.05ml/回=約240回

使えるものが多そうですね。目薬をご使用の際は、添付文書をよく読んで用法用量を守って正しくお使いください。

2)目薬の使用期限について

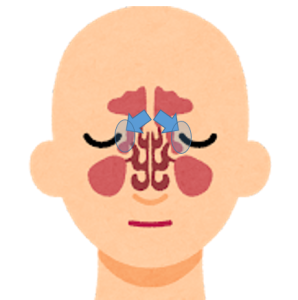

点眼剤は無菌製剤であり、繰り返し使用をできるだけ避けたいものであります。

(無菌製剤は、微生物などが入っていないお薬のこと)

市販のものは防腐剤が入っていることが多く、使用期限を伸ばしてはいますが、まだまだ使っていない分が残っているからと何年も同じ目薬を使用してはいけません。

薬には「使用の期限」があります。

ここで間違ってはいけないのが、外箱などに書いてある使用期限は、未開封状態のものの使用期限になります。開封後は、外箱の日付が使用期限ではありません。

では、開封後はいつが使用の期限なのか。

市販のお薬を購入したときには、「添付文書」という薬の説明書がついてきます。

添付文書の「保管および取り扱い上の注意」という項目に開封後の使用について記載されていることが多いです。多くは、「なるべく早く使用してください」となっていますが、「開封後は2ケ月以内に使用してください」など記載されていることもあります。

「なるべく早く使用してください」の期限ってわからないですよね…。

用法用量から推察してみましょう。

例えば、

〇〇点眼液(12mL)

〇〇点眼液(12mL)

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください

という目薬があったとしましょう。

この目薬は、どれくらいの期間で使い切るのを想定しているのでしょうか。

用法の最低量をみていきます。

1回1滴、1日5回点眼した場合、

1日で0.05mL/回×5回×2(両目)=0.50mL を使用します。

目薬(12mL)を使い切るのは、

12mL÷0.50mL/日=24日 となります。

すなわち、1ヶ月程度で使い切る想定でいます。

目薬は、使用前においては無菌状態ですが、使用すると微生物などが入るようになり、徐々に衛生面の心配がでてきます。

処方された目薬を手にした場合は、薬剤師のお話をしっかり聞き、市販の目薬の場合は、添付文書をよく読んでお使いください。

次回は、子供に目薬を点すときについてです。

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム