感染症の感染経路はどこから?

2023年 3月 1日 水曜日

2023年3月13日からマスク着用が個人の判断となりますね。

新型コロナウイルスの流行により、一般の方の感染症予防への意識が高くなりましたが、改めてよく耳にする感染症の主な感染経路はどこからなのか、振り返ってみたいと思います。

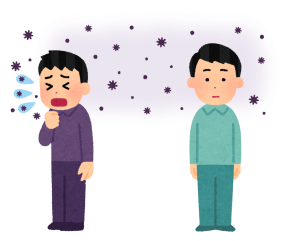

【飛沫感染】

飛沫を介した感染経路です。

咳やくしゃみや会話等の際に、口や鼻から病原体を含むしぶきを吸い込むことで感染します。飛沫は1m程度で落下します。

主な原因菌・ウイルス:新型コロナウイルス(エアロゾル感染もあり)・インフルエンザウイルス・RSウイルス、アデノウイルスなど

【空気感染】

空気中の塵や飛沫核(直径5µm以下)を介した感染経路です。

咳やくしゃみ、会話等の際に、口や鼻から飛散した病原体が、感染性を保ったまま空気の流れによって拡散し、それを吸い込むことによって感染します。

主な原因菌・ウイルス:結核菌、麻疹ウイルス、水痘ウイルス

【接触感染】

感染している人との接触(直接接触)や感染している人が触れた物、病原体を含む分泌物・排泄物などとの接触(間接接触)により感染します。

主な原因菌・ウイルス:ノロウイルス、ロタウイルス、腸管出血性大腸菌、白癬菌など

いかがでしたでしょうか?

今後も感染症の流行時には会話時の距離感、手指消毒や十分な換気、時と場合に応じてマスクの着用などは必要かもしれませんね。

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム

久々に新調したウエアや長年使用しているお気に入りのボードの手入れや準備をしているだけでわくわくしてきますよね。

久々に新調したウエアや長年使用しているお気に入りのボードの手入れや準備をしているだけでわくわくしてきますよね。