ダイエットのおはなし

2020年 6月 1日 月曜日

皆さんは、コロナでの自粛生活をどのようにお過ごしでしたか?

家から一歩も出ない生活で、“自粛太り”してしまった方もいらっしゃるのではないのでしょうか?

今回はそんな皆様に、ダイエットについてお話したいと思います。

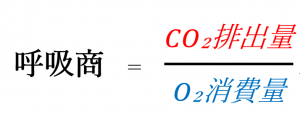

ですが、ダイエットのお話をする前に、《呼吸商》という言葉をご紹介します。

呼吸商とは、二酸化炭素排出量を酸素消費量で除した容積比を意味します。

この呼吸商をもとに、栄養素の燃焼割合(体内でどのような栄養素が、どのような割合で、どれだけ利用されたか)を知ることができます。

私たちが生きていくのに必要な三大栄養素の呼吸商は以下通りです。

| 栄養素 | 呼吸商 |

| 糖質 | 1.0 |

| 脂質 | 0.7 |

| タンパク質 | 0.8 |

自分自身の呼吸から呼吸商を求めることにより、どの栄養素が、自分の身体の中で特に燃焼しているかがわかります。

以上のことから、ダイエットをするには、脂肪を燃焼させるのが得策だと思います。

だからと言って、普段日常で呼吸から呼吸商を求めることは出来ないので、

どんな運動をすれば、脂肪を燃焼すればよいのかご紹介します。

脂肪を燃焼するためには・・

持久的な有酸素運動を行うと脂肪分解が進み、呼吸商は0.7に近づきます。

逆に、短距離走など瞬発的な運動をすると、筋肉のグリコーゲン分解が進み、呼吸商が1.0に近づきます。

これは、糖質が燃焼されるということです。

つまり、

水泳やウォーキング、ランニング等の有酸素運動で脂肪の燃焼を高めましょう。

ダイエットは、がむしゃらに運動したり、食事制限をすると、かえって体調を崩してしまいます。

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム