熱中症に気を付けよう!知っておきたい予防と対処法

2025年 7月 15日 火曜日

夏になると特に注意が必要な「熱中症」。

実は、夏だけでなく、室内や季節を問わず発生する可能性があることをご存じでしょうか?

熱中症は、適切な予防法を知り、早めの対策を取ることで防ぐことができます。

また、万が一熱中症が疑われる場合の対処法を知っておくことも大切です。

今回のブログでは、熱中症の予防法や対処法について、簡単で役立つ情報をお届けします。

熱中症が発生しやすい条件

熱中症は、以下のような条件がそろうと起こりやすくなります。

- 気温が高い

- 湿度が高い

- 日差しが強い

特に、体温調節が未発達な子どもや暑さに対する感覚が鈍くなりがちな高齢者は注意が必要です。

実際、熱中症患者の約半数は65歳以上と言われています。

熱中症の初期症状と対処法

熱中症が疑われる場合、早めの対応が非常に大切です。

特に以下の初期症状が見られたら注意しましょう。

- めまい、立ちくらみ

- 大量の汗、こむら返り

- 頭痛、倦怠感、吐き気

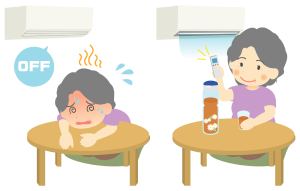

これらの症状が現れた場合は、エアコンの効いた室内や風通しの良い日陰など、涼しい場所に移動しましょう。

その際、首や脇の下、足の付け根など、大きな血管が通る部分を冷やすことで、体温を効率的に下げることができます。

また、水分補給も欠かせません。

経口補水液やスポーツドリンクを少しずつ飲み、体内の水分と塩分を補いましょう。

熱中症を防ぐためのポイント

熱中症を予防するために、以下の対策を心がけましょう。

- 暑さを避ける工夫をする

- 屋内ではエアコンや扇風機を活用し、カーテンやすだれで日差しを遮る

- 屋外では日傘や帽子を使い、直射日光を避ける

- 服装に気を付ける

- 通気性が良く、吸湿性・速乾性に優れた衣服を選ぶ

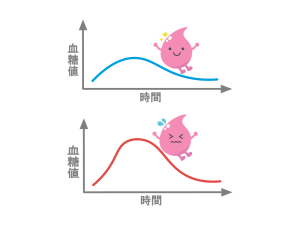

- 水分補給を忘れない

- 喉が渇く前にこまめに水分を摂取する

- 時間を決めて補給する

- 暑さ指数(WBGT)をチェックする

- 環境省の「熱中症予防情報サイト」で暑さ指数を確認(メール配信サービスあり)

これらのポイントを日常生活に取り入れることで、熱中症のリスクを減らすことができます。

暑い季節を快適に過ごすために、ぜひ実践してみてください。

まとめ

夏は海やプール、花火大会など楽しいイベントが盛りだくさん。

そして今年は大阪・関西万博に行かれる方も多いのではないでしょうか。

熱中症は誰にでも起こりうる身近なリスクです。

楽しい時間を最後まで満喫するためには、熱中症対策をしっかり行い、万が一の際の対処法も知っておきましょう。

「未経験から医療業界へ!EPファーマラインで新しいキャリアを!」 詳細はこちら▼

Posted by pharmacist008.

カテゴリー: コラム